Роль психолога и способы разрешения конфликтов в группе

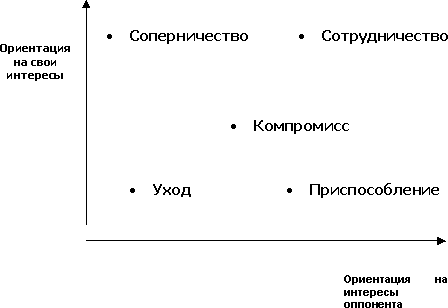

Авторы выделяют пять стратегий выхода из конфликта, т.е. основной линии поведения оппонента на его заключительном этапе: соперничество (конкуренция), компромисс, сотрудничество, избегание, приспособление

Рис.1 Основные стратегии выхода из конфликта

Соперничество заключается в навязывании другой стороне предпочтительного для себя решения. Эта стратегия редко приносит долгосрочные результаты, так как проигравшая сторона может не поддержать решение, принятое вопреки ее воле, или даже попытается саботировать его. Этот стиль не может быть использован в близких, личных отношениях, поскольку кроме чувства отчуждения он больше ничего вызвать не может[24].

Суть компромисса заключается в том, что стороны пытаются урегулировать разногласия, идя на взаимные уступки. В этом плане он несколько напоминает стиль сотрудничества, однако осуществляется на более поверхностном уровне, так как стороны в чем-то уступают друг другу. Эта стратегия наиболее эффективна, когда обе стороны желают одного и того же, но знают, что одновременные желания невыполнимы: например, стремление занять одну и ту же должность или одно и то же помещение для работы. Стиль компромисса требует определенных навыков в ведении переговоров, чтобы каждый их участник чего-то добился. Одним из недостатков стиля является то, что одна сторона может, например, преувеличить свои требования.

Стратегия приспособления означает, что стороны действуют совместно, но при этом пытаются отстаивать собственные интересы в целях сглаживания атмосферы и восстановления нормальной рабочей обстановки. Специалисты считают, что иногда это — единственный способ разрешения конфликта, так как к моменту его возникновения нужды другого человека могут оказаться более жизненно важными, или его переживания — более сильными. В таком случае одна из сторон жертвует собственными интересами в пользу другой стороны. Но это также не означает, что необходимо полностью отказаться от своих интересов.

Стратегия уклонения (избегания) обычно реализуется, если конфликт не затрагивает прямых интересов сторон или возникшая проблема не столь важна для сторон и у них нет нужды отстаивать свои права, или же сторона ни с кем не сотрудничает для выработки решения и не вовлеченность в него не отражается на развитии конфликта, либо сторона просто не желает тратить время и силы на решение проблемы. Это стиль наиболее эффективен в тех случаях, когда одна из сторон обладает большой властью или чувствует, что не права, или считает, что нет серьезных оснований для продолжения контактов. Стиль также применим, когда стороне приходится иметь дело с конфликтной личностью[25].

Сотрудничество — наиболее трудный из всех стилей, но вместе с тем наиболее эффективный при разрешении конфликтных ситуаций. Его преимущество в том, что стороны находят наиболее приемлемое решение, превращающее их из оппонентов в партнеров. Он означает поиск путей для вовлечения всех участников в процесс разрешения конфликтов и стремление к удовлетворению нужд всех. Как правило, такой подход способствует успеху в делах и личной жизни. Установлено, что там, где выигрывают обе стороны, они более склонны исполнять принятые решения, поскольку они приемлемы для них, и обе стороны принимали участие во всем процессе разрешения конфликта. Однако такая стратегия требует умения объяснить свои решения, выслушать другую сторону, сдерживать свои эмоции. Отсутствие одного из этих факторов делает этот стиль неэффективным.

Результаты исследования и их анализ

Изучение общих данных на основе анкетных данных детей из полных и неполных семей, позволило установить ряд отличий между группами испытуемых.

Почти равное количество полных семей с 1 ребенком (45%) и 2 детьми (40%), число многодетных семей, где 3 детей, составляет 15%. Совсем другая ситуация наблюдается в неполных семьях, где преоблада ...

Движущие силы развития личности

Личность - это чел-к, взятый в системе таких его психологич. характеристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе связях и отношениях, являются устойчивыми, определяют нравственные поступки человека, имеющие существенные значения для него самого и для окружающих. Л-ть - это конкретный чел-к с индивидуально ...

Взаимоотношения личности и группы и

социально-психологические феномены поведения личности в группе

Взаимоотношения личности и группы представляются довольно сложными. Для понимания и оценки этих взаимоотношений следует учитывать как свойства личности, занимающей определенный статус в группе, так и состав, характер деятельности и уровень организации группы и других более широких социальных объединений.

Основной детерминантой воздейст ...