Изучения влияния профессионального выгорания на индивидуальный стиль

деятельности педагога. Диагностика профессионального

выгорания у педагоговСтраница 3

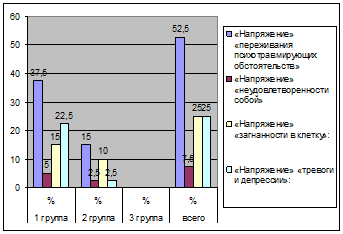

Анализируя показатели таблиц можно сказать, что в фазе «напряжение», в первой и во второй группах доминирует симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств» (соответственно 37,5 % педагогов и 15 %), это означает, педагоги этих групп в настоящее время испытывают воздействие психотравмирующих факторов, нарастает напряжение, которое выливается в отчаяние и негодование. Неразрешимость ситуации приводит к развитию явлений «выгорания». Для сравнения, в третьей группе, нет ни одного человека со сформировавшимся данным симптомом.

Ощущение «неудовлетворенности собой» сформировалось у очень небольшого количества педагогов 1-й и 2-й групп (5 % и 2,5 %), это говорит о том, что в основном педагоги не испытывают недовольства собой в профессии и конкретными обстоятельствами на рабочем месте. Но у 45 % педагогов из всех трех групп этот симптом начинает складываться, и можно говорить о том, что начинает действовать механизм «эмоционального переноса», то есть вся сила эмоций направляется не во вне, а на себя. Это проявляется в интенсивной интериоризации обязанностей, повышенной совестливости и чувстве ответственности, что, несомненно, нагнетает напряжение, а на последующих этапах «выгорания» может провоцировать психологическую защиту.

Симптом «загнанности в клетку» в первых двух группах сложился у 25 % педагогов и еще у 25 % находится в стадии формирования. Это значит, что данные люди ощущают или начинают ощущать состояние интеллектуально-эмоционального затора, тупика. К этому могут приводить организационные недостатки, повседневная рутина и т.д. В третьей группе этот симптом не наблюдается.

Последний симптом в данной фазе, симптом «тревоги и депрессии» сложился у значительного количества педагогов (22,5 %) из первой группы, это свидетельствует о том, что данные люди испытывают напряжение в форме переживания ситуативной и личностной тревоги, разочарование в профессии. Сложившийся симптом нервной тревожности означает начало сопротивления стрессовым ситуациям и начало формирования эмоциональной защиты. Во второй группе данный симптом выражен гораздо меньше (2,5 %). В третьей группе симптом не сложился и складывается у очень небольшого количества людей (5 %). В целом фаза «напряжения» сформировалась у 27,5 % педагогов, находится в стадии формирования у 30%, и не сформировалась у 42,5 %.

Рисунок 2.2 - Представленность фазы «напряжение» у педагогов

В фазе «резистенция» доминирующим является симптом «расширения сферы экономии эмоций». Этот симптом сложился у 47,5 % педагогов, у 17,5 % – складывается. Из них 32,5 % приходится на первую группу, 12,5 % на вторую и только 2,5 % на третью группу. Это говорит о том, что данная форма защиты осуществляется вне профессиональной области – в общении с родными, друзьями. На работе эти люди держатся соответственно нормативам, а дома замыкаются или, хуже того готовы послать всех подальше.

Далее следует симптом «неадекватного эмоционального реагирования». Этот симптом сложился у 32,5 % педагогов. Из них на первую группу приходится 30 % и 2,5 % на вторую. В третьей группе данный симптом не сложился. Сформированность данного симптома говорит о том, что профессионал перестает улавливать разницу между двумя принципиально отличающимися явлениями: экономным проявлением эмоций и неадекватным избирательным эмоциональным реагированием. Неадекватная «экономия» эмоций ограничивает эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования в ходе рабочих контактов. При этом человеку кажется, что он поступает допустимым образом. Субъект общения фиксирует при этом иное - эмоциональную черствость, равнодушие и неуважение к личности.

Следующим по степени выраженности является симптом «редукции профессиональных обязанностей». Этот симптом сложился у 25 % педагогов из первой и второй групп (22,5 % и 2,5 %) и складывается у 17,5 % педагогов, из них: 5% относится к первой группе, 7,5 % ко второй группе и 5 % к третьей группе. Это значит, что у данных педагогов проявляются попытки облегчить или сократить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат. Одним из примеров такого упрощения является недостаток элементарного влияния к учащимся и коллегам.

Индивидуальный стиль деятельности педагога

Современные ученые, характеризуя основные проблемы человечества, первой в их ряду поставили проблему самого человека. Анализируя исторические пути и закономерности становления человека, Б.Г.Ананьев писал: «В системе тех или иных связей человек изучается наукой то как продукт биологической эволюции, то как субъект и объект исторического ...

Задание №9

Проведите обработку результатов эксперимента: исследование самооценки личности. Цель обработки результатов - определение связи между ранговыми оценками качеств личности, входящими в представления "Я" - идеальное и "Я" реальное. Мера связи устанавливается с помощью коэффициента ранговой корреляции Ч. Спирмена. (Экспер ...

Общее понятие сущности характера

«Совокупность стойких черт представляет собой характер личности.

Характер – это совокупность стойких индивидуально-психологических свойств человека, которые проявляются в его деятельности и поведении, в отношении к коллективу, к другим людям, к труду, к окружающей действительности и самому себе.

Характер наиболее тесно связан с темпер ...